Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.

L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.

L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.

L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.

L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.

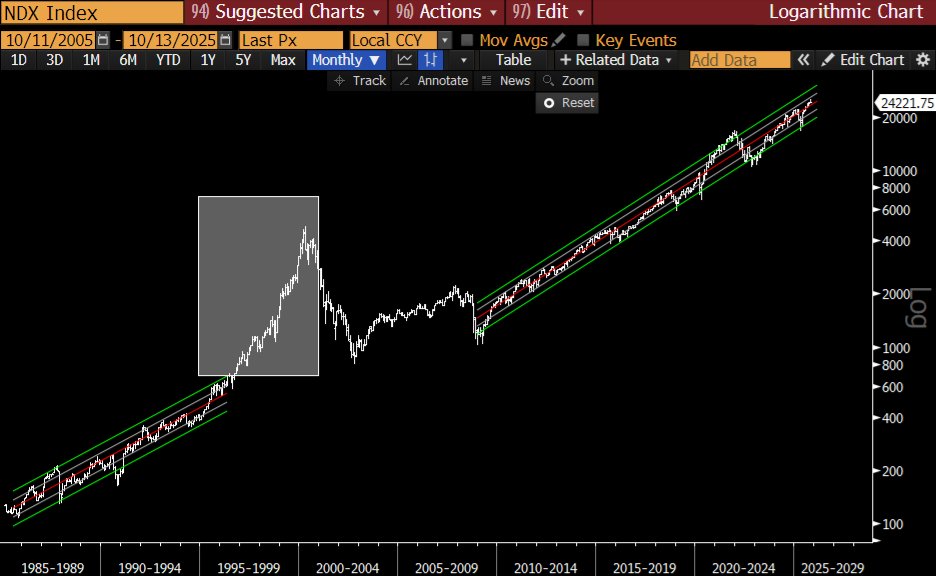

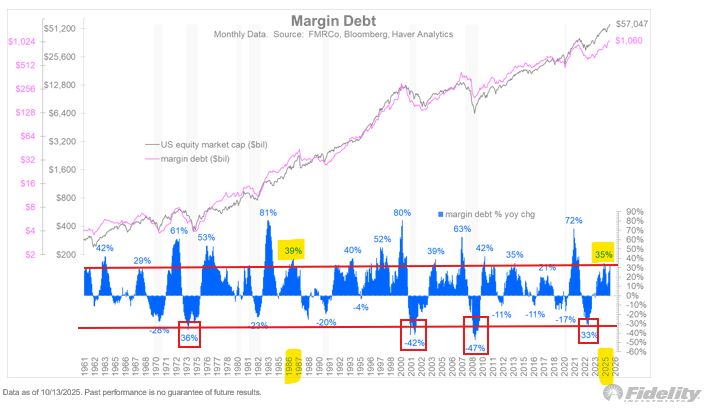

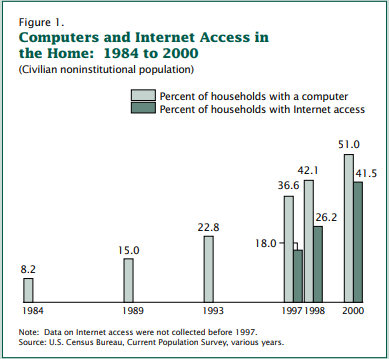

Ogni lunedì alle 18:00, il team di Trend Positioning INVEST ospita FutureInsight, il nostro webinar esclusivo per investitori. Un appuntamento dedicato all’analisi di mercato a medio-lungo termine e alla ricerca sui leader tecnologici e tematici. E apriamo sempre con questa frase di Mauboussin: un promemoria semplice ma fondamentale.

Ogni lunedì alle 18:00, il team di Trend Positioning INVEST ospita FutureInsight, il nostro webinar esclusivo per investitori. Un appuntamento dedicato all’analisi di mercato a medio-lungo termine e alla ricerca sui leader tecnologici e tematici. E apriamo sempre con questa frase di Mauboussin: un promemoria semplice ma fondamentale.